再来年のNHK大河の主人公・小栗上野介、日米修好通商条約の批准書交換のための訪米時に帯びていた幕府の「密命」

『開成を作った男、佐野鼎』を辿る旅(第69回)

2025.3.25(火)

2027年NHK大河ドラマの主人公は、幕末の幕臣・小栗上野介忠順(おぐりこうずけのすけただまさ)に決定しました。主演は俳優の松坂桃季さん、タイトルは、『逆賊の幕臣』です。

【外部リンク】2027年 大河ドラマ「逆賊の幕臣」主人公・小栗忠順役は松坂桃李さん!(NHK)

実は、本連載でも小栗忠順をたびたび取り上げてきましたが、「開成をつくった男 佐野鼎(さのかなえ)」と小栗とは、幕末に希少な接点がありました。

1860年、幕府は日米修好通商条約の批准書を交わすため、初めてアメリカへ使節を派遣しました。小栗はこのとき、「万延元年遣米使節」と呼ばれる77名の使節団のナンバー3(監察)として、江戸まで迎えに来た米軍艦で太平洋を渡ったのですが、佐野鼎も従者の一人として随行しており、約9か月間にわたる地球一周の行程を共にしていたのです。

当時、小栗33歳、佐野は31歳。身分に隔たりはありましたが、小栗は、西洋砲術や航海術の専門家だった佐野に一目置いていたようで、直接質問をしたりすることもあったようです。また、佐野が書き記した訪米日記や手紙にも、小栗に対する尊敬や憧憬の念を感じさせる記述が見られ、同年代だった二人が交流していたことをうかがわせます。

NHKは上記サイトの中で、「幕府を倒した側ではなく、幕臣の側から幕末史を描きます」としています。明治の世を見ることなく無残な死を遂げ、歴史に埋もれた有能な幕臣・小栗忠順とこの激動期が、1年を通してどのように描かれるのか、今から楽しみです。

小栗上野介の「徳川埋蔵金」伝説、その真偽とは?

さて、小栗忠順とはいったいどんな人物だったのか、皆さんはご存じでしょうか。

今回、NHK大河のニュースが飛び込んできたので、周囲の人たちに幾度となくこの話題を投げかけてみたのですが、歴史の教科書でほとんど取り上げられてこなかったせいか、小栗の功績を知る人は少なく、名前を知っていたとしても、そのリアクションの多くは、「あ~、小栗コウズケノスケっていえば、あの徳川埋蔵金の人でしょう?」というもの……。しかし、「一般社団法人 万延元年遣米使節子孫の会」の理事でもある堀早百合さんは、このうわさをきっぱりと否定します。

「徳川埋蔵金? ありえないですね。当時、幕府の財政は火の車でした。勘定奉行だった小栗は、その財政難にもっとも苦しめられていた当事者ですので、仮に埋蔵金にするようなお金があったなら、とっくに使っているはずです」

では、なぜこんな伝説がまことしやかに語り継がれてきたのか、その理由について、堀さんはこう語ります。

「江戸無血開城のとき、幕府の御金蔵が空っぽだったことから、薩摩と長州の人たちが、『勘定奉行の小栗が持って逃げた』と言ったことが発端のようです。とにかく、小栗が莫大な徳川埋蔵金を群馬の山中に隠したというこの話にはまったく根拠がありません。

小栗はひっ迫した幕府の財政を立て直そうと手を尽くしていました。財政難の発端は、当時の日本の『一分銀』という銀貨を通した通貨問題であり、小栗はアメリカ政府との交渉という重要な役目を担っていました。小栗の生涯を語るうえで、日米の通貨問題を避けて通ることはできないのです」

実は、堀さんは、万延元年遣米使節で勘定組頭(勘定奉行の下で幕府の財政を担当する重職)・森田岡太郎清行の子孫です。先祖である森田はその役職柄、まさに当時の小栗の取り組みを間近で見ていた人物でした。

1860年、ワシントンで撮影, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)">

1860年、ワシントンで撮影, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)">

森田岡太郎清行=1860年ワシントンで撮影(1860年、ワシントンで撮影, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)

【外部リンク】森田岡太郎清行(一般社団法人 万延元年遣米使節子孫の会)

そこで今回は、自身も大手銀行に勤めながら、通貨問題を研究されている堀さんに、小栗や森田たちが懸命に向き合った幕末の日米通貨交換比率問題の真実について解説していただきたいと思います。

先祖が書き残した『手控』に通貨交渉の真実が

まずはこの集合写真をごらんください。今から165年前、万延元年遣米使節団がアメリカ・ワシントンの海軍工廠を訪れたときに撮影されたものです。

ワシントン海軍工廠での使節団:正使・新見正興(中央)、副使・村垣範正(左から3人目)、監察・小栗忠順(右から2人目)、勘定方組頭・森田清行(前列右端)、外国奉行頭支配組頭・成瀬正典(前列左から2人目)、外国奉行支配両番格調役・塚原昌義(前列左端)(Mathew Brady, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)

前列の6人は、使節団の幹部で、一番右から、堀さんの6代前の先祖である森田岡太郎清行、その左隣が監察(目付)の小栗忠順、そして、正使の新見正興、副使の村垣範正と続きます。

堀さんは、森田の経歴や当時の仕事内容についてこう語ります。

「森田は昌平坂学問所という江戸幕府直轄の教育機関で成績優秀者となり、学問所勤務から始まって昇進を繰り返しました。代官の職に就いた後は、勘定組頭となり、一代で旗本になった人物です。万延元年遣米使節団では、正使・副使・監察に次いで、勘定方責任者としてナンバー4の立場でした。

堀早百合さん

彼は幕府で財政を担っていたことから、行く先々で物価情報を収集したり、世界各国の通貨の拓本を残したりするなど、通貨制度を調査するほか、アメリカで初めて乗車した鉄道の敷設費用や資金調達方法、海軍造船所の技術や税制、議会制度など、多岐にわたって記録を残していました。

森田が残した貨幣の拓本(堀早百合さん提供)

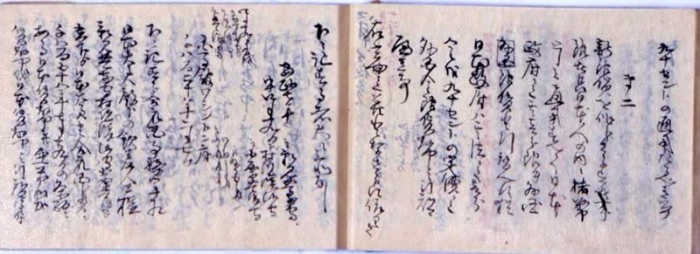

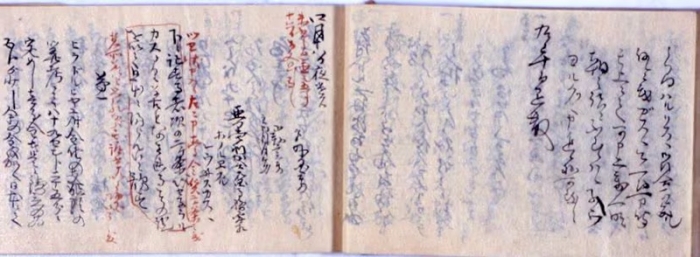

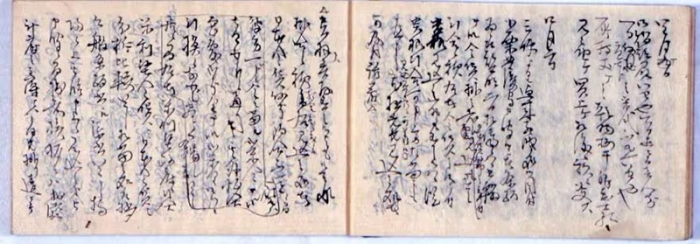

その中に、ワシントン滞在中に使節団がアメリカ政府と秘密裏に通貨交渉をしていたという詳細な記録が書かれた『手控』がありました。いわゆる個人的なメモです。

実は、使節団には、『日米修好通商条約の批准書交換』という主目的のほかに、『日米通貨交換比率の交渉』という隠れた重大なミッションがあり、幕府からその特命を受けたのが小栗だったのです」

森田岡太郎が残したメモには、条約批准書交換の前日に、三使(新見・村垣・小栗)の部屋に呼ばれ、小栗から通貨交渉についての考えを打ち明けられたこと、その翌日、小栗を中心にアメリカの国務長官に申し出て、約半月にわたって通貨分析や交渉を行ったこと、そしてアメリカ政府の回答など、日本側とのやりとりの内容がリアルに記録されていました。

森田の手控(堀早百合さん提供、以下同)

「使節一行がワシントンの後にフィラデルフィアの造幣局で日米貨幣の分析実検をしたことはご存じの方も多いと思いますが、森田のメモから、この問題はその時点で既に決着がついていたことが見て取れます」

日本から金が流出、物価高騰…何が問題だったのか?

では、あの時期、『日米通貨交換比率』にはどのような問題があり、幕府はなぜ、アメリカとの交渉をそれほど急いでいたのでしょうか?

堀さんは、通貨交換比率にまつわる経緯についてこう説明します。

「今も日本史の教科書には、幕末の日本で金が流出した理由として、金銀比価(金の銀に対する価値)が海外より低かったために金が安く買われて海外に流出したと掲載されています。『長年鎖国していた幕府は、無知で防げなかった』というのが一般的な考察です。

しかし、実際には金銀比価に大きな差はなく、幕府が無知だったというのも事実ではありません。

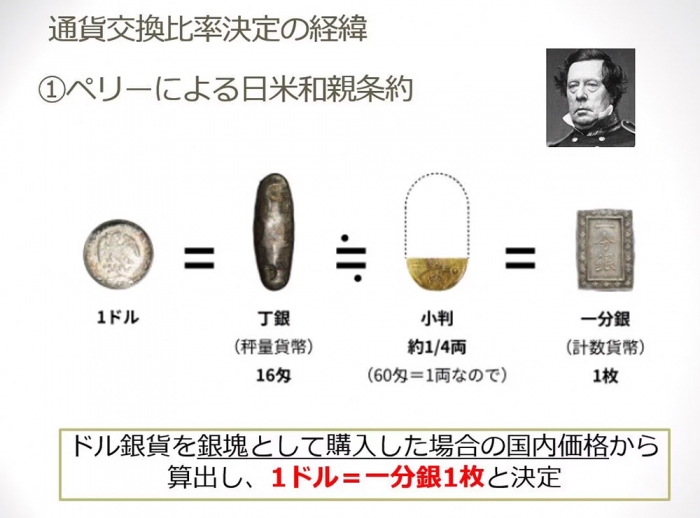

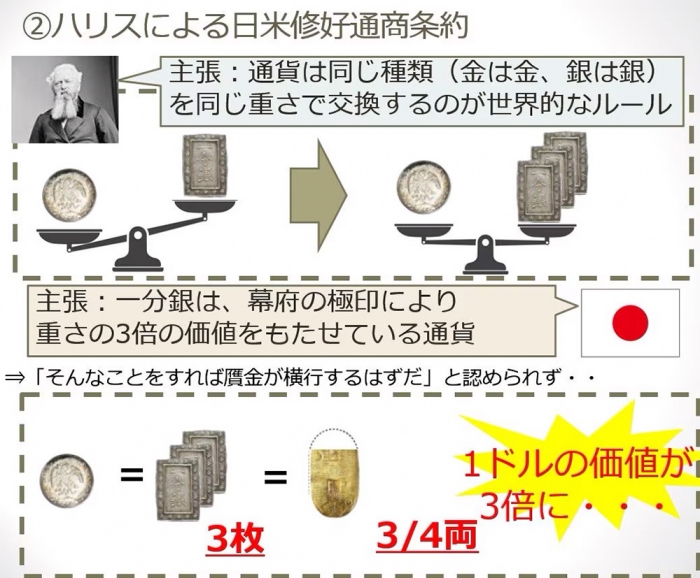

下図を見てもわかるように、実際には『一分銀』という、重さでは交換できない日本の通貨を、アメリカ公使・ハリスの主張によって、釣り合う重さのドルと交換することでドルの価値が3倍となりました。つまり、『ドル』から『一分銀』、『小判』、そして『ドル』へと交換することで、外国人の手元資金を3倍にするために小判が流出していったのです。

堀早百合さん作成

/p>

/p>

堀早百合さん作成

そこで幕府は、『二朱銀』という通貨を発行して対策を取ろうとしました。しかし、ハリスやイギリス公使・オールコックなどの外国公使団がそれを認めなかったため、日本の小判は外国に流出し続けます。また、日本の物品が1/3の値段で買われ、逆に外国の物品を買う際は3倍の値段となり、貿易が立ち行かなくなっていました。こうしたひっ迫状況から何とか脱するため、幕府がアメリカ政府に直接かけあう特命事項を一任したのが小栗でした」

幕末の通貨交換比率交渉、日本の主張が正しかった

小栗は初めてのアメリカ訪問で大変重要な任務を背負っていたわけですが、堀さんは、この問題のそもそもの背景には、日本と海外の通貨制度の違いがあるといいます。

「当時の日本は、金・銀・銭の『三貨制度』がとられており、『銀貨』は重さを量って使う秤量貨幣(丁銀・豆板銀)と、枚数での計数貨幣(一分銀)の2種類がありました。『一分銀』は、見た目は普通の銀貨ですが、その実態は幕府の極印を押すことで実際の重さの3倍の価値を持たせた、今でいう紙幣のような通貨だったのです。現代のお札も日本銀行の信用に基づいて紙に1万円と記載し、発行されることで、1万円の価値が認められるわけですよね。

慶長丁銀(As6673, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)

天保一分銀(As6673, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で)

天保一分銀(As6673, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で)

私の先祖である森田の手控には、小栗が国務長官たちアメリカ政府側に対して、『一分銀は楮幣(ちょへい=紙幣のような通貨)であり、重さで交換できない通貨である』ということを、なんと7回も粘り強く繰り返し説明していたことなど、その交渉の経緯が詳細に綴られています。

最終的には、ワシントンを発つ前に、

『一分銀は日本人のみに通用する楮幣として外国貨幣と引き替えず、日本政府は一分判(正式に小判の1/4の価値をもつ金貨)を、90セントの定価で外国の金銀貨幣と交換する』

と、三使連名の書簡でアメリカ政府に申し入れました。これは、分析結果に基づく正当なものでした。

しかし、アメリカ政府は日本側の主張を理解はしたものの、結果的に認めませんでした。

堀早百合さん作成

幕府は小栗たち使節団の出発後、それまで発行されていた『天保小判』の1/3の大きさである『万延小判』を新たに発行し、海外への金の流出を防ごうとしました。一方で、国内では『天保小判』1枚を『万延小判』3枚と引き換えたため、物価が3倍以上に跳ね上がり、大きな混乱を招いてしまったのです。

左から慶長小判(1601年)、元禄小判(1695年)、宝永小判(1710年)、正徳小判(1714年)、享保小判(1714年)、元文小判(1736年)、文政小判(1819年)、天保小判(1837年)、安政小判(1859年)、万延小判(1860年)、いすれもレプリカ(コンピュータが読み取れる情報は提供されていませんが、World Imagingだと推定されます(著作権の主張に基づく), CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で)

イギリス公使・オールコックの著書『大君の都』には、当時の通貨交渉においては、日本側の主張が正しかったこと、また、倒幕勢力が物価高騰の影響を最も受けた不平士族を攘夷派に煽り立てたことも書かれています。

佐野鼎も内々に聞いていた、森田の憤慨

実は、佐野鼎の『訪米日記』にも、小栗たちがフィラデルフィア造幣局でおこなった日米貨幣の分析実検や、日米通貨の交換比率の不公平について詳細に記録されていました。また、「内々承りたり……」として、交渉にあたった森田らが憤慨しながら語った以下のような談話を書き留めていたのです。

『斯くのごとく卑価の貨幣を以てわが諸海門(*貿易港)に於いて物品を買はるるときは其の損甚だしく、久しからずして庶民の疲労を致すべし』

森田らは、『一分銀は紙幣のような貨幣だ』という日本側の主張がアメリカ政府に認められなかった以上、造幣局でいくら貨幣を分析したところで根本的な解決にならないということに忸怩たる思いを抱いていたのでしょう。

堀さんは語ります。

「佐野がこの問題をしっかり理解していたからこそ、森田は話をしたのでしょうね。おかげで佐野の残した日記から森田のいう『卑価の貨幣』とは、ドルを指していることがわかりました。

一分銀の3倍の重さがありながら、本来であれば一分銀1枚で買える分しか通貨としての価値がないドル銀貨を、釣り合う重さである一分銀3枚と交換することで、日本が3倍損をすることを憤ったと共に、苦しんでいる民衆の気持ち、その立場に立っての嘆きが強く表れているような気がしました。

私自身、銀行に勤務しているため特に関心があるのかもしれませんが、この問題を発端としたその後の幕府財政への影響は大きく、物価が暴騰し、日本の通貨制度を破綻させました。その結果、急速に倒幕へと繋がっていったのです。ただ、小栗がこの問題の本質をアメリカ政府に理解させ、回答を得ていたことについては大変意義のあることです」

日本に帰国してから小栗が1868年に斬首されるまでの数年間、ひっ迫した財政の中で彼がどれほどの功績を遺したか……、そのひとつが「横須賀製鉄所」の建設といえるでしょう(以下の記事参照)。小栗の生きざまをみれば、「徳川埋蔵金」が根拠のないうわさ話であることがわかるはずです。

【参考記事】横須賀基地に残る幕臣・小栗忠順の巨大な功績、なのに最期は悲劇的な死が(JBpress 2022.12.8)

小栗を懸命に支えた森田は、残念ながらアメリカから帰国した翌年、病に倒れ50歳で亡くなりました。存命であれば、小栗の片腕となってさまざまな事業に取り組んでいたかもしれません。

堀さんは語ります。

「幕府が内密に進めた日米通貨交換比率交渉でしたが、森田が当時の経緯について貴重な史料を後世に残してくれたことについては、子孫のひとりとしてとても感謝しています。幕末、『尊王攘夷』の思想で国内が荒れはじめる中、海の向こうで小栗ら遣米使節の一行がどれほど奮闘していたか、その事実をもっと多くの方に知ってもらいたいと思っています」

【連載】

(第11回)これが幕末のサムライが使ったパスポート第一号だ!

(第14回)151年前の冤罪事件、小栗上野介・終焉の地訪問記

(第15回)加賀藩の採用候補に挙がっていた佐野鼎と大村益次郎

(第16回)幕末の武士が灼熱のパナマで知った氷入り葡萄酒の味

(第17回)遣米使節団に随行、俳人・加藤素毛が現地で詠んだ句

(第19回)「勝海舟記念館」開館! 日記に残る佐野と勝の接点

(第20回)米国女性から苦情!? 咸臨丸が用意した即席野外風呂

(第21回)江戸時代の算学は過酷な自然災害との格闘で発達した

(第22回)「小判流出を止めよ」、幕府が遣米使節に下した密命

(第24回)幕末に水洗トイレ初体験!驚き綴ったサムライの日記

(第25回)天狗党に武士の情けをかけた佐野鼎とひとつの「謎」

(第29回)明治初期、中国経由の伝染病が起こしたパンデミック

(第30回)幕末の侍が経験した「病と隣り合わせ」の決死の船旅

(第35回)セントラル・パークの「野戦病院化」を予測した武士

(第36回)愛息に種痘を試し、感染症から藩民救った幕末の医師

(第37回)感染症が猛威振るったハワイで患者に人生捧げた神父

(第38回)伝染病対策の原点、明治初期の「コレラ感染届出書」

(第39回)幕末の武士が米国で目撃した「空を飛ぶ船」の報告記

(第40回)幕末の裏面史で活躍、名も無き漂流民「音吉」の生涯

(第42回)ツナミの語源は津波、ならタイフーンの語源は台風?

(第43回)幕末のベストセラー『旅行用心集』、その衝撃の中身

(第44回)幕末、米大統領に会い初めて「選挙」を知った侍たち

(第45回)「鉄道の日」に紐解く、幕末に鉄道体験した侍の日記

(第48回)「はやぶさ2」の快挙に思う、幕末に訪米した侍の志

(第49回)江戸で流行のコレラから民を守ったヤマサ醤油七代目

(第51回)今年も東大合格首位の開成、富士市と協定結んだ理由

(第52回)幕末に初めて蛇口をひねった日本人、驚きつつも記した冷静な分析

(第53回)大河『青天を衝け』が描き切れなかった「天狗党」征伐の悲劇

(第54回)『青天を衝け』に登場の英公使パークス、七尾でも開港迫っていた

(第56回)「餅は最上の保存食」幕末、黒船の甲板で餅を焼いた日本人がいた

(第57回)遣欧使節の福沢諭吉や佐野鼎にシンガポールで教育の重要性説いた漂流日本人

(第58回)東郷平八郎が「日露戦争の勝利は幕臣・小栗上野介のお陰」と感謝した理由

(第59回)水害多発地域で必須の和算、開成学園創立者・佐野鼎も学んで磨いた理系の素養

(第60回)暴れ川・富士川に残る「人柱伝説」と暗闇に投げ松明が舞う「かりがね祭り」

(第61回) 横須賀基地に残る幕臣・小栗忠順の巨大な功績、なのに最期は悲劇的な死が

(第62回) 消息がつかめなかった「開成の創始者」佐野鼎の“ひ孫”とついに遭遇

(第63回) 50万人の群衆!164年前の米国人が熱狂、訪米した「サムライ」の歓迎特大パレード

(第64回) パリでナポレオン3世に謁見した幕末のサムライたち、なぜ正装で臨まなかったか

(第65回) 幕末に米軍艦でアメリカを目指したサムライたち、洋上で目撃した「オーロラ」をどう記録したか

(第66回) 幕末に渡米したサムライが書いた、異国の鉄道についてのイラスト入り詳細レポート